開源強調低成本、高彈性與社群驅動創新,但須面對安全合規和自行整合的挑戰;專有模型則提供即時價值與廠商支援,但可能帶來較高成本和靈活性不足的問題,現今多數企業的策略不再是二選一,而是尋求開源與專有並用,以取長補短。

人工智慧(AI)技術迅猛發展,生成式AI與大型語言模型(LLM)在商業與日常生活中扮演日益重要的角色。

企業在部署AI解決方案時,面臨選擇開放原始碼(Open Source)工具或專有模型的關鍵決策。開放原始碼軟體由社群協作開發,原始碼和模型權重開放供大眾使用、修改和散布;相對地,專有模型通常由公司內部開發並以閉源形式提供服務或授權使用在AI時代。

開源與封閉的界線漸趨模糊,許多模型介於完全開放與完全封閉之間,形成一個光譜,例如部分開源的Llama 3、4,完全開源的Bloom或Pythia等。

開放原始碼AI與專有模型的優劣分析

開放原始碼AI與專有模型的優劣分析,可分成四方面來加以探討。

一、效能與創新

近年來,開放原始碼的AI模型性能快速提升,逐漸縮小與頂尖專有模型之間的差距。

舉例而言,Meta的Llama系列、Google的Gemma系列,以及Allen Institute的OLMo等開源模型家族相繼問世;更近期如NVIDIA的NeMo、DeepSeek-R1、阿里巴巴的Qwen 2.5-Max等模型,在許多任務上的表現已趨近專有模型水準,由於開源模型的透明度高,研究人員和開發者可以深入了解模型架構並針對特定需求進行優化或改進,從而加速技術創新。

反之,專有模型的內部運作往往是黑盒,使用者無法得知模型細節,這可能限制二次開發與創新空間,但是專有模型通常由資源豐富的企業訓練,在某些尖端應用上可能暫時領先,並透過商業支援提供穩定的性能表現。

二、開發者生態與人才

開源AI的興盛也帶來開發者生態的繁榮,調查指出,81%的開發人員認為具有開源工具經驗在其領域中非常被重視,且66%的人表示使用開源工具對工作滿意度很重要。由於開源社群鼓勵知識共享與協作,開發者可從中學習最新技術並參與影響廣泛的專案,從而也提高人才對企業的吸引力與留任意願。對企業而言,擁抱開源有助於建立一支熟悉最新AI工具的開發團隊,增強技術實力。

相較之下,專有模型的使用須依賴供應商支援與訓練資源,開發者對其內部運作的了解有限,可能降低部分技術學習熱情。然而,專有模型供應商往往提供完善的文件、培訓與認證計畫,也能在一定程度上支持企業的人才培育。

三、彈性與控制

開源工具的一大優勢在於彈性高、可訂製性強。企業可以取得模型原始碼與參數,自行部署於內部環境,並針對特殊任務進行微調或擴充,從而打造貼合自身需求的AI解決方案。

此外,因為沒有廠商鎖定(Vendor Lock-in),企業可自由選擇不同的開源組件組合技術堆疊,避免長期受制於單一供應商。 相比之下,專有模型通常隨附特定的平台或雲服務,企業在享受其便利的同時,會受制於供應商的產品路線圖與價格策略,靈活性相對較低。不過,專有方案由於由專業團隊維護,其介面與體驗往往為一般用戶最佳化,對於缺乏AI專長的組織而言,上手門檻較低。

此外,專有服務的服務水準協定與技術支援可提供企業穩定性保障,這是在自行整合多種開源工具時需要投入額外資源才能達成的。

四、安全與合規

無論開源或封閉,AI應用都涉及資料隱私、安全與法規合規風險。對許多尚未採用開源AI的組織而言,最大顧慮在於資安與法規遵循,56%的受訪者將此視為主要障礙。開源模型由於其訓練資料與參數可能公開,若來源不明或含有版權內容,企業擔心違反智慧財產權或資料保護法規。另一方面,開源專案的原始碼開放也意味著潛在漏洞更易被發現並利用,造成資安隱憂。因此,部分企業選擇暫時避免使用開源模型。

相對地,專有模型由供應商控制,訓練資料和模型權重不公開,一定程度上可降低資料洩漏風險,同時供應商通常會就法規合規進行把關。然而,完全依賴專有方案也存在鎖定風險:企業必須信任供應商的資安防護與合規承諾,且一旦發生問題,組織自身難以及時察覺或修補。

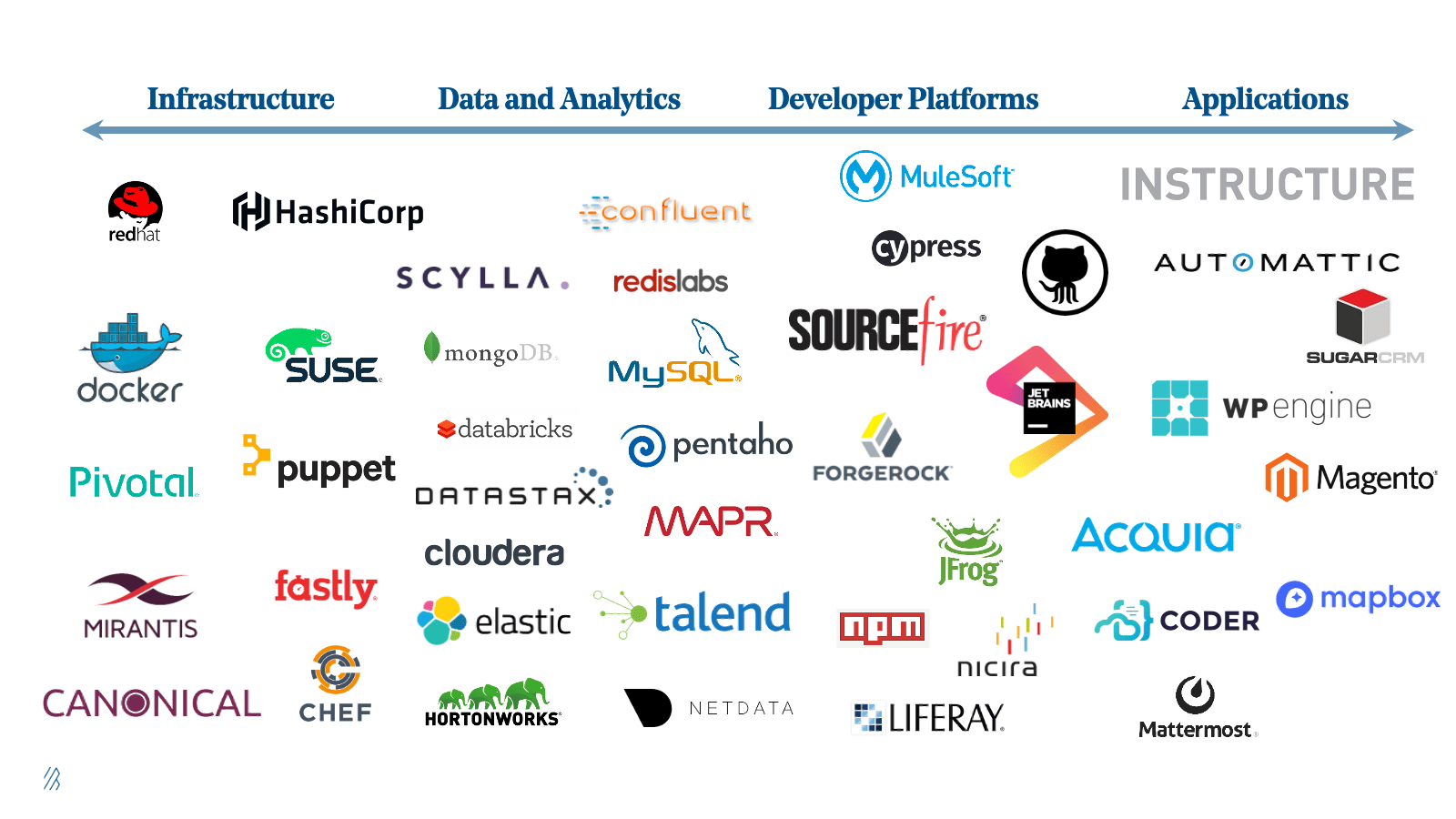

各種開源軟體的分類。(資料來源:btw)

各種開源軟體的分類。(資料來源:btw)

綜上所述,開放原始碼AI與專有模型各有優劣:開源強調低成本、高彈性與社群驅動創新,但須面對安全合規和自行整合的挑戰;專有模型則提供即時價值與廠商支援,但可能帶來較高成本和靈活性不足的問題,現今多數企業的策略不再是二選一,而是尋求開源與專有並用,以取長補短。

對台灣產業界與政策制定的建議

首先,產業界應培養開源優先(Open-source First)的思維,在評估AI解決方案時優先考慮成熟的開源工具,以降低成本並掌握技術主導權。同時,也應保持彈性,引入專有服務作為補充,以最快速度驗證新應用的價值。

台灣的科技公司(特別是中小企業)可透過參與國際開源專案、試用開源模型,加速自身的AI應用開發。在這過程中,管理階層應支持技術團隊探索開源方案,並預留資源讓工程師參與開源社群、回饋貢獻,以提升企業在全球開源生態中的影響力。

其次,開發者是開源生態的核心資產,建議產學合作開設開源AI專項課程與訓練計畫,提升台灣工程師對開源框架與模型的運用能力,企業可鼓勵員工參與開源社群活動、研討會及比賽,藉此掌握最新技術動向並拓展國際視野。

此外,政府和產業公會可以支持本土開源社群成立AI專案小組,協助組織黑客松(Hackathon)、開源貢獻日等活動,營造良好的開源創新氛圍。透過培養一批熟悉開源AI工具的本土人才,台灣企業在國際合作與競爭中將更具優勢。

第三,開源AI成功的要素之一在於豐富的開放資料資源。政府可以帶頭釋出更多公共領域資料集,例如交通、醫療、環境數據,在保護個人隱私前提下,供企業與研究機構使用,作為開發AI模型的養分。

同時,鼓勵產業間建立資料共享合作,例如在不涉及商業機密的情況下,共同建立跨企業的匿名化資料集,讓台灣特有的語言、文化與產業數據能用於訓練本土AI模型,提升模型在地應用的效果。政府可考慮設立資料信託機制或中立的數據交換平台,解決企業分享資料的顧慮,促進資料在合法合規下的流通,強化台灣AI研發的原料供給。

最後,政策制定者應及早研議適合AI時代的法規框架,為開源技術的應用掃除障礙。例如,在智慧財產權法規上明確資料與模型訓練的使用邊界,提供開源模型訓練者適度的版權豁免或安全港,以避免法律不確定性阻礙創新,對於AI產出內容(合成文字、圖像等)的版權與責任歸屬也應有清晰規範,讓企業在使用開源模型生成內容時有法可循。

另外,政府可制定公共採購條款,鼓勵政府部門在滿足安全需求下優先採用開源軟體和模型,帶動整體風氣。針對開源可能引發的資安疑慮,建立產業標準和認證制度,例如推行開源軟體安全認證,對經過審核的開源AI工具予以背書,增加企業信心。同時,學習國際經驗,在關鍵應用領域,如金融、醫療等產業,制定AI風險管理指引,要求使用開源AI時落實風險評估、監控和報告,以保障使用者權益與系統穩定。

<本文作者:Howie Su現為產業分析師>