Pure Storage認為,2025年AI將持續形塑亞太暨日本地區的科技情勢,隨著AI環境更加成熟,企業投資與運用AI的方式也將出現重大轉變。同時,Pure Storage也預測永續性將重新成為企業的三大優先目標之一,網路安全策略也將轉以資料保護為主。

回顧過去一年,IT歷經了許多變革,卻也同時讓企業儲存市場面臨了諸多變化與挑戰,生成式AI已越見成熟,但與此同時資料量卻也隨之膨脹增長,而人才短缺、層出不窮的網路威脅以及多雲混合架構挑戰依然存在,再加上全球對綠色永續與法規監管的壓力,在在都促使儲存平台走向更現代化的發展。

其中一項變革是,2025年GPU部署的情況將有所變化。有別於現今包含超大規模環境在內的絕大部分GPU都部署在少數幾家「大戶」,未來大部分的AI能力將建置在地端,以協助企業發揮其資料與「工業化」AI的效益。然而這也將帶來治理與其他方面的挑戰,像是如何把一些即使在不同部門之間也必須保密的機密資料用於模型訓練當中。未來,代理式AI(Agentic AI)與大型量化模型(LQM)將在這波浪潮中扮演關鍵角色。

雖然預期代理式AI將從2026年開始才會邁向主流,但代理式系統也將在2025年改變AI被用於企業決策的方式。與此同時,企業也將把機器學習用於分析複雜資料集、識別模式以及快速採取行動等,創造出更多價值。另外,企業對AI的投資在2025年將會增加,但GenAI概念驗證(POC)與實驗性計畫的整體數量將減少。企業將重新專注在基本的商業價值與務實的AI應用,像是ChatGPT這類通用、現成的AI解決方案在企業中的應用將逐漸下降,轉而利用一些更務實的方法,例如檢索增強生成(RAG)的技術。

而隨著企業試圖從AI和數據分析投資中取得更好的成果,資料的價值也將在2025年重新成為注目焦點,企業將透過一些專案來解放各自獨立且封閉的資料集,藉此改善其數據分析與AI投資的輸出成果。而且也會更著重於統一內部資料集,以便為更優質的決策、客戶體驗以及永續成長鋪路。

AI推升微服務 資料管理成挑戰

Pure Storage資深技術顧問楊建國觀察,毫無疑問,AI仍然會在2025年發揮其重要的影響力,並影響企業儲存發展,舉例而言,企業應用AI打造服務,需要儲存效能與彈性來因應高速運算的需求,Pure Storage於去年宣布已通過NVIDIA DGX SuperPOD認證,以加速企業AI部署。同時也宣布推出Pure Storage GenAI Pod來降低生成式AI專案的部署時間、成本及特殊的技術需求。

面對要在私有雲內部署GenAI與RAG技術的重大挑戰,一套單一整合的儲存平台也相當重要,此外由於許多AI應用都是採用容器技術與微服務架構,Portworx Kubernetes儲存平台可以協助企業做到容器的資料管理,包含備份與編排,甚至是跨不同微服務平台進行容器遷移。

事實上,AI也對加速洞察以改善營運有所助益,例如AI Copilot運用來自數萬家Pure Storage企業用戶的經驗,能以自然交談的方式,逐步引導團隊調查複雜的效能與管理問題,進而預先防止資安事件發生。

全快閃更具節能效益

AI所帶來的另一個課題則與ESG永續有關。由於GPU伺服器非常耗電,面對全球暖化、極端氣候的挑戰,台灣政府已宣示於2050年達到淨零碳排目標。如果儲存能夠做到節能省電且低碳排,對於企業實現ESG倡議也有所幫助,而且節省下來的電力也可以投入到AI運算中。

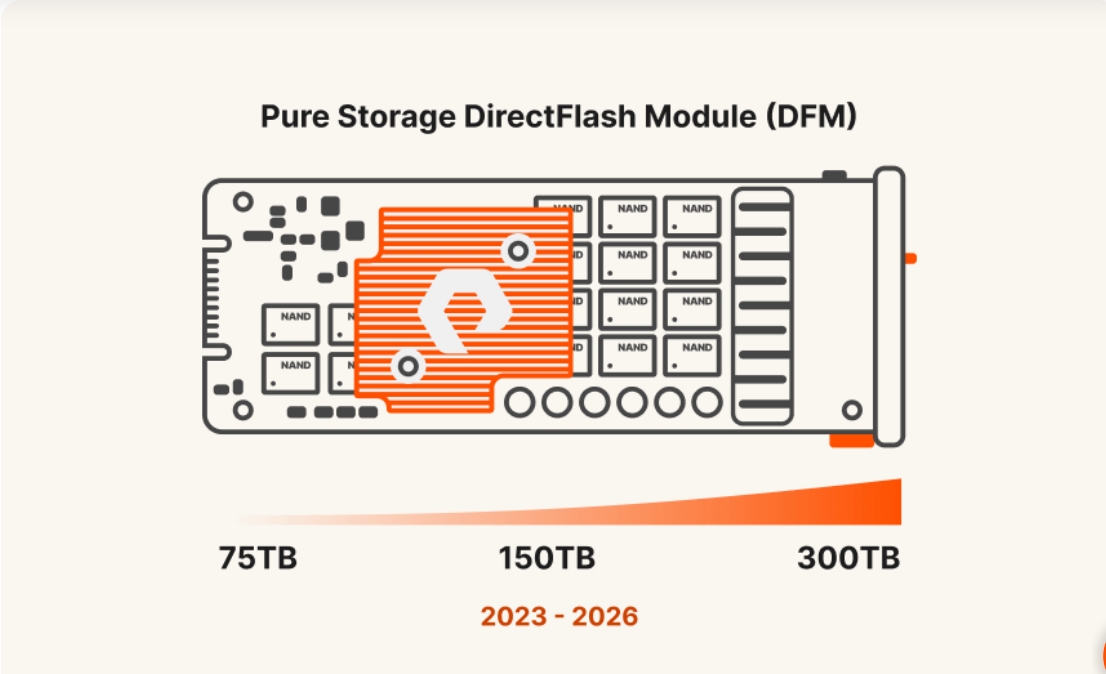

而這可以從幾個面向來實踐,首先企業可以選擇採用高密度且大容量的SSD,這將有助於減少機櫃空間與電力需求。舉例而言,Pure Storage已經發布了150TB的DirectFlash模組(DFM),預計於2026年推出300TB的DFM,隨著密度提升,能源碳排就會減少,並且進一步減少樓地板面積。法國聖艾蒂安大學醫學中心就是一典型的案例,原本採用的是傳統機械式硬碟的儲存設備,改採用Pure Storage FlashArray後,從既有的70U的空間縮小到只需要6U的空間,大幅降低了功耗,儲存容量也增加了50%。

針對儲存設備實際的耗電量與裝置的額定電力負載情況,Pure1雲端維運管理平台中也提供了Sustainability Assessment,企業可以從儀表板中一目瞭然,並且依據消耗的電力換算出直接的碳排放量。由於Pure Storage收集了全球用戶的資訊,因此還可以與同業水準進行比較,比較後的結果也會在儀表板中呈現出來。

雙因素結合多人方能修改

面對層出不窮的資安威脅,為企業儲存添加更多的防護手段也成發展趨勢,許多儲存設備商也紛紛將零信任概念融入,舉例而言,即便是儲存管理人員也不再能隨意地更改其組態設定,除了要有雙因素認證之外,還必須要有多人同時參與才能進行這樣的重大設定。

他提到,企業若無法因應AI驅動的威脅情勢,未來將受到嚴重的財務及商譽損失,甚至可能倒閉。因此,從資料保護的角度來看,如何快速地回復就會是未來一項重要的課題。「現今已經不再談論備份有多快,而是復原有多快。原因是停機時間越久,企業損失越多,萬一企業因遭受勒索病毒攻擊,導致大量資料被加密,光是100TB被加密的資料量,若採用傳統D2D從硬碟還原手段,起碼也需要花費半天以上,越快速復原將有助於企業越快恢復營運。」

此外,Pure Storage也提供資安評估功能,這項評估會根據1萬多個環境所彙整而來的情報,幫整體儲存設備集群的資安狀況進行評分(0分至5分)。同時依循最佳實務原則來落實NIST 2.0框架、改善法規遵循、矯正潛在的資安異常狀況。如果發生資安事件,也能快速恢復營運。不僅如此,AI Copilot還會利用這份資安評估來協助資安長(CISO)將其資安狀況與其他Pure Storage企業用戶進行比較。

「Pure Storage也提供異常偵測功能,」楊建國解釋,因為平常都有對資料進行壓縮以及重複資料刪除,一旦Volume遭遇勒索軟體加密攻擊,被加密的資料型態會有大幅度的改變,就沒有辦法進行壓縮以及重複資料刪除,因此就可以藉此來判斷為異常,並立刻通知管理者。「透過偵測也可以加強整個平台的安全性,最簡單的就是發現弱密碼,其他還有合規性的偵測,如資料是否有進行靜態資料加密等等。」

除此之外,企業也可以運用不可變快照來防止資料被修改或加密。通常惡意程式發現無法對備份資料加密、修改時,就會選擇刪除。一旦檔案被刪除,安全的副本就會被暗中存放到其他空間,惡意軟體以為已刪掉了備份檔案,但其實檔案還在。而被刪除的快照在進入回收區後,企業可視對備份的依賴度,來設定這個空間的時間限制,最多可以保留30天。

「但是道高一尺魔高一丈,若是駭客擁有儲存設備的最高權限,將空間的時間限制更改,反而讓駭客提早發動攻擊,這時就需要以多人雙因素認證來加以防堵。」他提到,這項功能最少要兩個人,最多五個人必須要同時參與,所需人數越多就會越降低駭客意願,畢竟駭客很少有辦法同時模擬兩三個人出現,且都要雙因素認證才能修改權限,「雖然麻煩,但卻是最後一關,不能不嚴謹。」

善用雲端因應地緣政治

近幾年,運用雲端來打造多雲混合架構已經成為企業的主流策略。雲地混合應用有多種組合,較為常見的以地端為主要資料中心,而雲端則作為異地備援或災難復原(DR)站點。然而,隨著地緣政治風險加劇,企業與客戶必須思索如何讓業務能夠持續地營運,楊建國發現,有些企業已經反向操作,舉例而言,企業原本在台灣有主資料中心,選擇在新加坡的雲端建置DR的站點,現在已經反向,換成新加坡為主資料中心,而台灣反而成為備援站點,而這樣的架構已經受到不少製造業的重視。

Pure Storage預計於2026年推出300TB的DFM,隨著密度提升,電力需求與佔地面積也會隨之減少。(圖片來源:Pure Storage)

Pure Storage預計於2026年推出300TB的DFM,隨著密度提升,電力需求與佔地面積也會隨之減少。(圖片來源:Pure Storage)

另一種雲端應用趨勢是,有些企業展開的雲地混合之旅,將Tier 2或者是比較能夠用SaaS形式提供的服務遷移上雲,但服務遷移上雲後還是需要備份,這時除了雲對雲的備份外,另一個選項就是雲對地的備份,因此還是有可能讓企業的地端變成雲端的DR站點。

最後一種策略組合是將原本運行在雲端的服務,搬遷回到地端。例如37signals就是很知名的典型案例,該公司發現長期使用雲端服務所耗費的成本已無法負荷,因此決定在一年內把服務從公有雲移轉到託管資料中心,並且因此而節省了好幾千萬美元。在這種情況下,地端就會成為資料中心,而雲端則會成為備援站點。

「在雲端的應用上,Pure Storage也能幫上忙,」他提到,在最佳化雲端成本方面,Pure Cloud Block Store能將儲存與運算資源分開,因此,企業便能獨立擴充儲存容量而不必擴充運算節點。此外,Pure Cloud Block Store也內建先進的資料減量技術,如重複資料刪除、資料壓縮及規律資料消除技術等等,若再配合精簡配置技術,就能確保高效率且最佳化的儲存。而且藉由將儲存與運算資源分開的能力,虛擬化軟體授權也可以藉此達到最佳化。

無須搬移資料滿足效能等級

面對資料成長、應用程式需求變化以及技術不斷演進,企業需要靈活和效率,但卻經常面臨預算上的壓力,以及零碎儲存解決方案帶來的限制。對此,Pure Storage也推出FlashArray//C20來滿足中小企業的需求。

楊建國強調,從ESG的趨勢來看,全快閃仍是較為永續的選擇,不過基於成本考量,不少企業還是會採取混合的架構,亦即為Tier 1重要的工作負載配置TLC SSD,而QLC SSD則應用在Tier 2甚至不需要高速還原的環境中。為此,Pure Storage還提供了零搬遷儲存分級,其主要是運用算力來進行分層,資料本身並不移動。

Pure Storage資深技術顧問楊建國觀察,面對資安威脅,如何快速地回復將會是未來一項重要的課題。

Pure Storage資深技術顧問楊建國觀察,面對資安威脅,如何快速地回復將會是未來一項重要的課題。

他解釋,過往常見的作法是將資料分為熱資料與冷資料,一旦資料較少存取,就會被移動到冷資料區。這種作法固然對總體擁有成本(TCO)有益,但企業仍要分別管理兩套系統。而Pure Storage的作法是在同一陣列中提供兩種不同效能等級的儲存,所有的冷熱資料都會被放在同一個命名空間以利存取,但是會透過演算法,把較多的算力放在重要的資料上,而較少的算力則放在較不優先的資料上。「如此一來,企業可具有更好的TCO效益,而且資料也不用在不同的儲存陣列中移動,減少營運成本與管理負擔。」